90后讲述从小拼命刷题考上人大,如今却为孩子谋升学捷径

90后讲述从小拼命刷题考上人大,如今却为孩子谋升学捷径

前几天我刷到个采访,有个江西的90后叫Kim,他说自己从小拼命刷题考上了人大,结果发现室友里有人台球打得好加分,有人参加夏令营保送,还有人华侨联考400分就进去了。

当前社会对教育不公平现象的关注和讨论日益增多,孩子们在各自家庭环境下接受教育的路径存在着显著的差异。下面,我们将具体分析这些明显的对比情况。

独木桥与宽马路

江西的90后Kim,从小起就刻苦钻研,历经十几年艰辛,终于考入了人大。然而,他的室友们却凭借着台球加分、夏令营保送、华侨联考等途径,轻松地进入了大学。Kim为了高考这座“独木桥”,付出了17年的辛勤努力,而其他人却如同漫步在“宽马路”上,轻易地抵达了目标。这种强烈的反差,不禁让人感慨,或许从一开始,他们的努力方向和方法就存在着明显的差异。

在教育这场竞争中,那些埋头苦干、辛勤做题的孩子,他们所面临的,是如同千军万马争渡独木桥般的困境。与此同时,那些拥有特殊途径的孩子,仿佛走了一条畅通无阻的绿色通道。Kim的经历,正是许多普通家庭孩子的写照,他们凭借自己的努力,一点一滴地向上攀登,却往往被他人的便捷捷径所轻易超越。

父母认知的差异

Kim基于自身经历,立志为孩子铺设更优的教育道路,于是三岁时便着手让孩子获得香港身份,以便能参加华侨生联考。这一举动充分表明了他认识到父母付出和抉择对孩子教育的影响至关重要。

北京建筑院领导的孩儿,12岁便对城市地标的设计方案有了独到的见解,并能给出专业的意见。这得益于他自幼便随父亲参与四合院改造工程。父母的职业背景和认知水平,对孩子接触到的世界和资讯产生了深远影响,进而直接塑造了孩子的起点和视野。

规划与迷茫

郑雅君,复旦大学的毕业生,在毕业之际心中充满了困惑,她犹豫不决,不知道是应该投身职场还是继续深造。与此同时,她的那些同学,他们的父母要么是大学教授,要么是企业高管,他们的未来早已被精心安排,要么是出国深造,要么是走上创业之路。毕业后,那些有明确规划的同学很快就找到了高薪的工作,而郑雅君却还在为寻找自己的道路而奔波。

家庭背景的不同造成了种种区别,有远见的父母能够提前为孩子做出规划,这样孩子就能在人生的关键节点上少走许多弯路。相比之下,来自普通家庭的孩子往往只能边走边摸索,他们在困惑中探寻自己的前进方向。

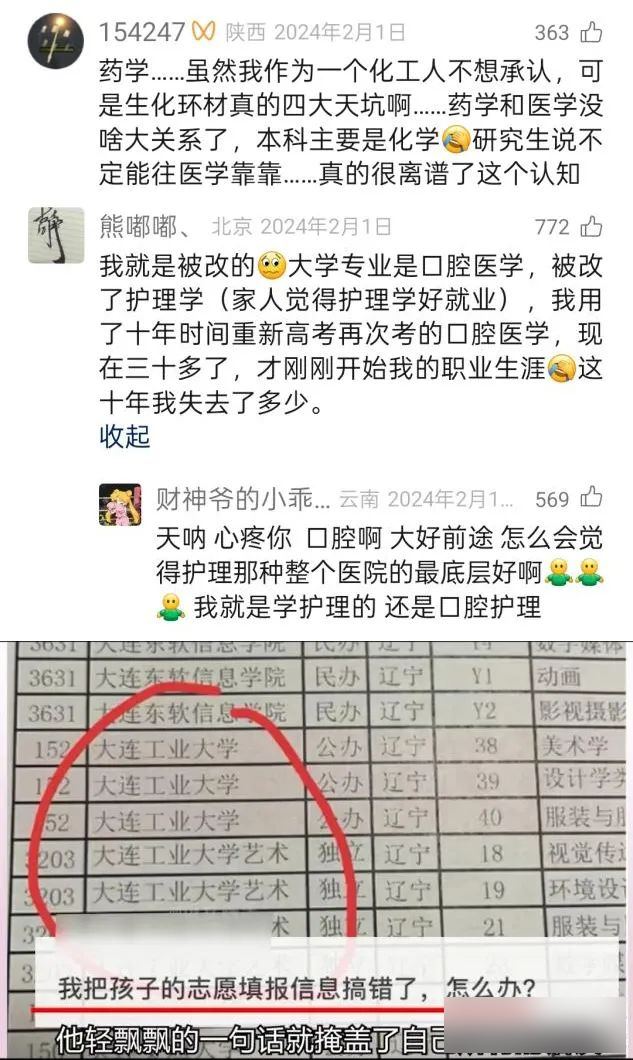

普通家庭的无奈

出租车司机的孩子对计算机情有独钟,然而成绩未能达到学医的要求,于是选择了药学专业。他甚至对医学和药学之间的差异都不甚明了,还打算转专业成为程序员。在博主详细阐述了跨专业考研的艰难性之后,司机只能把希望寄托在孩子的好运气上。

这反映出普通家庭在教育决策时的无奈处境,由于缺乏充足的知识和信息,即便孩子有热情,也可能误入歧途。司机的不了解并非他的过错,只是因为自身认知能力的限制,孩子的教育之路因此变得坎坷不平。

中专逆袭的典范

浙江的初中生龚正在中考中成绩总是排在最后,然而他的母亲,身为重点高中的教师,并没有让他选择读民办高中,而是鼓励他根据自己的兴趣选择中专,学习自己感兴趣的专业。结果,他在中专毕业后,凭借数学满分的成绩考入了浙江理工大学,这一成就让所有人都感到惊讶。

这表明即便是普通家庭,也有实现梦想的可能。我们应当信任孩子的自主选择,尊重他们的兴趣所在,哪怕只是选择了中专,也有可能实现人生的反转。龚正的成就充分展示了,只要付出努力并选择正确的道路,普通家庭的孩子同样可以拥有辉煌的未来。

打破枷锁的思考

华侨联考、特长生政策原本旨在为有特长的人提供机遇,却变成了有背景家庭的便捷途径,教育的不平等现象愈发突出。普通家庭如同马拉松赛道上穿着拖鞋的参赛者,而他人则身着跑鞋领先。然而,普通人并非毫无应对之策,Kim为子女争取香港身份,龚正的母亲鼓励孩子就读中专,这些都是他们努力破解教育不公束缚的举措。然而,我们不禁要思考,普通家庭是否还能探索出更多改变孩子未来的教育方法?在此,我们诚挚邀请各位在评论区发表您的观点,同时,也请您点赞并转发这篇文章,以引起更多人对教育公平问题的关注。